和名倉山

5月下旬、奥秩父の和名倉山をテント泊で歩いてきました。

一日目

和名倉山登山のベースとなる将監小屋は残念ながらこのコロナ禍で小屋泊は休止中、テント場のみの営業です。

そんなこともあって、今回の企画はテント泊限定。

にもかかわらず、定員一杯のご参加をいただきました。ありがとうございます!

塩山駅で合流し、タクシーで三ノ瀬へ。

「みはらし」のおばさんにお茶と蕗をご馳走になりました。

さてさて小屋までのアプローチは約2時間の林道歩き、荷物も重いのでゆっくりと進みます。

あちこちの林道が荒廃していくなか、ここはしっかりと補修されて、危なげなく快適に歩けます。

この日も3か所ほどで補修作業をされている方々が居られました。

で、小屋到着。道中はトウゴクミツバツツジやタチツボスミレが見られました、白花のタチツボスミレもありました。

さっそくテントを設営します。

みなさん手慣れていて、特にアドバイスも要らず。

楽をさせていただきました、5名全員がソロテントです。

この日将監小屋のテント場は20張ほど、人数もそれとほぼイコール、つまりほぼ全員はソロテントということです。

少し年配の山の会できている方々もいらっしゃいましたが、みんな各自でした。

ここ数年で加速していたソロテントの波がコロナで一気にブーストした感じでしょうか。

道具もだんだんと軽くなっていますしね。

少し遅い昼食をとってまだまだ時間十分なので、周辺を歩きに出かけます。

天気が良ければ西御殿岩、展望が期待できなければ竜喰山と考えていましたが、空は曇りがちでしたので竜喰山へ。

テント背負って縦走しようという強者揃いなので、スキルアップも兼ねて地図を見ながら登ってみます。

基本的は等高線を見ての先読みやコンパスワークを確認しながら山頂へ。

以前は真っ二つに割れて転がっていた山名板もしっかりと木に括り付けられていました。

ここまでの道もずいぶん踏み跡が明瞭になりました。

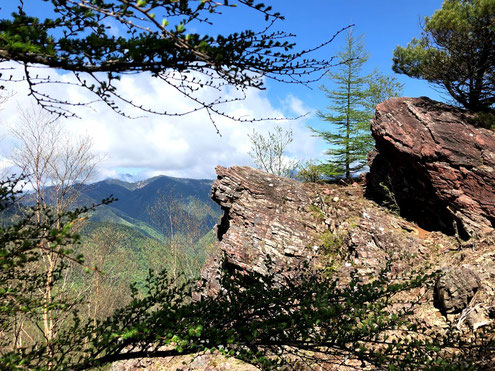

将監峠まで戻ると景色もこの通り。

もう今日は展望も夕日も期待できないので、食べて寝るだけです。

暗くなる頃に雨が降り出し、結局かなりいい時間まで降り続いたみたいです。僕は早々に寝落ちしたのでいつまで降っていたのか分かっていません…。

二日目

翌朝!雨があがってて良かったー。

将監小屋のテント場は3年ぶりでしたが相変わらずいいテント場でした。

小屋番さんにも久々にお会いできて良かったです。

さてさて重荷を背負って出発です。

まずは峠までの急登。

突然足元が赤くなります。

水深4,000mから標高約2,000mのここまで6,000mの旅をしてきたチャートと呼ばれる堆積岩です。

これは放散虫等の微生物の殻が千年で数ミリとも言われる速度で海底に積もってできた岩、その起源で言えば数億年ものの可能性も…。

人間の一生ごときでは1mmの厚みにも満たない、そんな岩の大きな塊がゴロゴロと転がっています。

苔の森を抜けると、北のタルという広い場所に出てしばし休憩。

そこからかつての難所「スズタケのヤブ」地帯を抜け、足場の悪い下りを終えると造林小屋跡、更にそこから伸びる水平(であっただろう)道はかつての森林軌道跡。どちらも戦後から80年代まで続いた和名倉山大伐採時代の遺構です。

そこまで下ると、木々は画像のような落葉広葉樹が主役。ぐるりと新緑に囲まれます。

この和名倉山の北面ルートは、苔の森から新緑の林へ続く素晴らしいルートだと思います。

落葉広葉樹が杉の植林帯に変わると、ゴールの秩父湖が近づきます。

かなり上から湖面が見えるので、どうしても「あと少し」と思ってしまいますが、けっこうあるのであまり考えずに淡々と行きましょう。

ここまで降りてくれば…

奥秩父の静寂の山・和名倉山をテント泊で縦走する2日間の山旅でした。

この山を知らなかった方も居られ、少しはプレゼンができたかなと個人的には思っています。

奥秩父は主脈(雲取山~甲武信ヶ岳~金峰山)もいいけど脇道もいい!

特に原始の姿を残すのは北側に外れたところだったりします。

ここで昭和8年に刊行された、

原全教による「奥秩父」の「和名倉山紀行」から一文を抜粋してみようと思います。

雁坂から東は南面多く快闊に、明瞭に人為の跡を留め乍ら、

一歩武州側に踏み入るとき、依然として太古の面影に接する事を得るのは、

秩父憧憬者の限りない喜である。

※ニュアンスは変えずに少し読みやすくしてみました↓

雁坂から東は南面が多くよく開けていて、はっきりと人の影響を残しているが、

一歩埼玉県側に踏み入れば、依然として太古の面影に接することができるのは、

秩父に憧れを持つ者にとって限りない喜びである。

なんと昭和8年以前にすでにこう言われていたんですよね。

そんな「太古の面影」を現代でも僅かに残り、伝えてくれる下山時のあの苔の森はまさに宝。

そして無数の大木の切株、意味がわからないとゴミにしか見えない山中に残されたワイヤー、今にも消え入りそうな森林軌道跡。

これらは今の東京大都市圏、ひいては日本が戦後の混乱困窮から立ち直るための推進力の一旦を担った山の面影です。

まさしく人間と共に時代を歩んできた山である。と言えるでしょう。

その時代時代で姿を変え、傷を受けても再生し、今尚大切なことを語らずも教えてくれる、そんな和名倉山は間違いなく日本の名峰だと思っています。

奥秩父の静寂の山で、太古の昔から激動の現在に思いを馳せる登山、おすすめです。

※このブログでは参加者の皆さまにいただいた写真を多数使わせていただきました!本当にありがとうございました!!そして改めてお疲れ様でした。

☆募集中の企画です!!

開催直前ですが申し込みOK!ミズバショウの見頃にばっちり当たりました。天気も良さそう!

登山の安全度をアップしたい方はこちらをどうぞ

日本の中心を辿る!森林、湿原、草原とバリエーション豊かなロングトレイル

他にもいろいろ募集中です→ガイドメニューへ

みなさまのご参加お待ちしております。